キャリアコンサルタント国家資格の実技(面接)試験。それは、単なる知識の有無だけでなく、実践的なカウンセリングスキルが総合的に問われる、まさにキャリア支援のプロフェッショナルへの登竜門です。

このガイドでは、多くの受験生が抱える不安や疑問を解消するため、試験の形式から評価の核心、多くの人が陥りがちな「エラー」、そして着実に力をつける学習法まで、合格に必要な情報を網羅的に解説します。

夢ロープレ研究室が提唱する「エラーの発見と修正、そして定着」という独自の学習メソッドを通じて、自信を持って試験に臨みましょう。その先にある、キャリアコンサルタントとしての輝かしい未来へ繋がる本質的な支援力を、ここで身につけてください。

1. まずは敵を知る:試験形式と評価基準の全体像

合格への第一歩は、試験の全体像を正確に把握することから始まります。どのような形式で、何が評価されるのかを理解し、戦略的な準備を進めましょう。

【国家資格】キャリアコンサルタント実技(面接)試験の概要

まずは、キャリアコンサルタントとしての基礎を問われる国家資格試験です。合格率は約60%とされていますが、油断は禁物です。

試験形式

- ロールプレイ(15分): 実際の相談場面を想定し、面談開始から最初の15分間を切り取った形式で行われます。

- 口頭試問(約5分): ロールプレイの直後に、自身の面談を振り返る口頭試問が設けられています。

評価のポイント:「傾聴」と「関係構築」が土台

評価は主に「態度」「展開」「自己評価」の3つの区分で行われますが、その根底に流れるのは来談者中心という考え方です。「答えは相談者の中にある」という信念に基づき、相談者の主体性をどこまで尊重できるかが問われます。

試験官が特に注視しているのは、受験者が相談者に対して温かく受容的、共感的に接し、「安心・安全な場」を築けているかどうか。この「関係構築力」こそが、あらゆるスキルの土台となります。たとえ論理的な展開ができていたとしても、この基本的な姿勢が欠けていると判断されると、評価は厳しくなるでしょう。

スキルをひけらかすのではなく、相談者のために自然にスキルを用いる。それが国家資格で求められる「キャリコンらしい振る舞い」の真髄です。

【2級技能検定】キャリアコンサルティング技能検定 実技(面接)試験の概要

次に、より熟練したレベルが求められる2級技能検定です。合格率は約15%と、国家資格に比べて難易度が格段に上がります。

試験形式

- ロールプレイ(20分): 国家資格より5分長い20分間のロールプレイが課されます。

- 口頭試問(約10分): 自身の面談について、より深く多角的な視点から振り返りを求められます。

評価のポイント:問題の「深掘り」と「見立て」の力が問われる

2級では、評価区分が「基本的態度」「関係構築力」「問題把握力」「具体的展開力」の4つに細分化され、より高い専門性が求められます。

特に大きな違いが現れるのが「問題把握力」です。相談者が口にした主訴を理解するだけでなく、その言葉の裏に隠された「相談者が訴えていない本当の問題」まで見抜き、なぜそう考えたのか(推論の根拠)を説明できなければなりません。相談者の言葉の端々に現れる認知の歪みや思い込みに気づき、その背景にある感情や価値観にまで踏み込んで関わる力が試されます。

また、「具体的展開力」においても、面談の終盤で性急に目標設定や解決策へ誘導するのではなく、あくまで相談者の気づきや内面的な変化を促すプロセスが重視されます。

合否を分ける4つの評価基準

2級技能士試験の合格基準は100点満点中60点以上ですが、それだけではありません。以下の4つの評価区分すべてで、配点の60%以上の得点(所要点)を獲得する必要があります。一つでも基準点を下回ると不合格となるため、バランスの取れたスキルが不可欠です。

評価区分の概要

- 基本的態度: キャリアコンサルタントとしての自己一致(心と言動が一致していること)と、相談者に応じた適切な支援(助言・情報提供等)ができるか。

- 関係構築力: 受容的・共感的な態度を維持し、相談者が安心して自己開示できるような信頼関係を築き、維持できるか。

- 問題把握力: 相談者の言葉から、本人が最も相談したいこと(主訴)を捉え、その背景にある潜在的な問題まで見立てられるか。

- 具体的展開力: 把握した問題に基づき、相談者と共有しながら適切な目標を設定し、気づきや変化を促す関わりができるか。

(試験内容は厳正な採点のため録音されます。資料の持ち込み、メモ、録音は一切許可されていません。)

【総括】両試験の合格を分ける最大のポイントとは?

国家資格と2級技能検定。両者の違いは、単なるロールプレイの時間の長さだけではありません。

- 国家資格が「相談者に寄り添い、信頼関係を築く」という土台を重視するのに対し、

- 2級技能検定は、その土台の上に立ち、「相談者の問題を的確に捉え、専門家として変化を促す」という応用力・実践力を厳しく評価します。

2級の対策では、「経験代謝」や「ナラティブアプローチ」といった理論的視点を、クライエントの内面を深く理解するための「レンズ」として使いこなすことが有効です。

しかし、両試験に共通している最も大切な心構えは、表面的なテクニックに走るのではなく、常に相談者の主体性を尊重し、その人らしいキャリア形成を支援する「キャリコンらしい姿勢」に他なりません。この原点を忘れずに、試験対策に取り組んでください。

これらの評価基準を深く理解し、自身の面談をどの観点から見られているのかを常に意識することが、合格への鍵となります。

2. 合格のカギ:4つの主要スキルと実践するポイント

4つの評価区分で求められるスキルとは、具体的にどのようなものでしょうか。ここでは、各スキルを磨くための実践的なポイントを詳しく説明します。

2.1. 基本的態度:キャリアコンサルタントとしての土台

すべてのスキルの基礎となるのが「基本的態度」です。安定感と誠実さが、相談者の安心感に繋がります。

- 自己一致と落ち着いた姿勢: 自身の感情や考えを客観的に受け止め、心で感じていることと言葉・態度を一致させましょう。安定した態度は、それだけで相談者へのメッセージとなります。

- 言葉以上に語る非言語コミュニケーション: 穏やかな表情、うなずき、あいづち、姿勢。特に、感情を込めた「うなずき」は、相手の話を遮ることなく共感を示す強力なツールです。

- 効果的な要約と伝え返し: 話の整理や理解の確認に有効ですが、多用は禁物です。機械的なオウム返しではなく、適切なタイミングで「こういうことですね」と返すことが、対話を深めます。

- 応答の質を意識する: 言葉の表面だけを捉えた反射的な応答ではなく、真摯に受け止めようとする姿勢が、あなたの言葉に深みを与えます。

2.2. 関係構築力:相談者の心を開く信頼の架け橋

ラポール(信頼関係)なくして、相談は始まりません。相談者が「この人になら話せる」と感じる関係性を築く力が問われます。

- 受容・共感・誠実を一貫して示す: 相談者の話を否定せず、ありのまま受け止め、その感情に寄り添う姿勢が何よりも重要です。

- 相談者主体の関わりを徹底する: 自分の興味で質問攻めにしたり、自分の経験談を語ったりするのは避けましょう。関係構築とは、仲良くなることではなく、相談者が安心して自己開示できる「安全な場」を作ることです。

- 「今、ここ」の対話に集中する: 事前に準備した筋書きに頼らず、目の前の相談者の反応や感情をリアルタイムで感じ取り、応答しましょう。「次に何を聴こうか」と考えるのではなく、「聴く」に徹することで、質の高い応答が生まれます。

- 沈黙を恐れない: 沈黙は、相談者が内省している大切な時間です。焦って言葉を挟まず、じっくりと待つ姿勢が信頼を深めます。

2.3. 問題把握力:相談の核心を見抜く洞察力

相談者が最初に語る悩み(来談目的)の奥に潜む、本当の問題(主訴)を見抜く力が求められます。

- 「来談目的」から「主訴」へギアチェンジする: 表面的な訴えの奥にある、本当に解決すべき核心的な問題は何か。そこへ深掘りしていく意識が重要です。

- 具体的で個別性の高い見立てを持つ: 「自己理解不足」といった一般論ではなく、「なぜこの相談者は、このような状況で自己理解が不足しているのか」まで、その人固有の背景に基づいた見立てを構築しましょう。

- 認知の歪みを探求する: 「~すべき」「どうせ無理だ」といった思い込みに気づき、「なぜそう思うのですか?」と開かれた質問で探求することが、問題の核心に迫るきっかけになります。

- 客観性を保ち、先入観を捨てる: 自分の価値観で判断せず、相談者の言葉をありのままに受け止める。安易な結論は、真意を見失うもとです。

- 見立てを言語化し、共有する: あなたの見立てを相談者に分かりやすく伝え、「一緒に考えていきませんか?」と合意形成を図るプロセスが不可欠です。

2.4. 具体的展開力:気づきと変化を促す解決への道筋

問題把握の先にある、具体的な目標設定と、相談者の自発的な行動変容を促す力が評価されます。

- 妥当な目標を設定する: 把握した問題に基づき、具体的で達成可能な目標を相談者と共有します。「方策(何をやるか)」と「目標(どうなりたいか)」を混同しないよう注意しましょう。

- 「気づき」と「変化」を促す: あなたの関わりを通じて、相談者が「ハッ」とするような認知の変化や、「やってみよう」という意欲の変化を引き出すことがゴールです。

- 時間を意識した積極的な関わり: 20分という限られた時間で成果を出す意識が重要です。早々に面談を切り上げたり、次回に持ち越したりする展開は避けましょう。

- 「ありたい姿」へ繋げる: 提案する方策が、その場しのぎでなく、相談者が目指す「ありたい姿」にどう繋がるのか、という視点を常に持ちましょう。

3. 不合格の罠:多くの受験生が陥る「よくあるエラー」と克服法

合格を阻むのは、知識不足よりも「誤った思い込み」や「無意識の癖」であることが少なくありません。自身に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。

エラー①:「質問しなければ」という焦り

まず、最も多くの人が囚われてしまうのが、「キャリコンたるもの、質問しなくては!」という強すぎる思い込みです。この「質問ありき」の姿勢、実はとても危険です。

なぜなら、次に何を尋ねようかと頭をフル回転させていると、相談者さんの話がまったく耳に入ってこなくなるから。面談が、まるで刑事の取り調べのような「質問攻め」になってしまい、相談者さんは圧迫感を感じて本音を話せなくなってしまいます。自分の関心だけで質問を続け、相談者さんの話の腰を折ってしまう…なんていうのも、よくある失敗例です。

【脱出法】

傾聴の主役は、質問ではありません。「ただ、聴く」ことです。まずは相談者さんの言葉一つひとつに丁寧に耳を澄ませることを最優先しましょう。深く、集中して聴けていれば、「そうですよね」「その時、そう感じられたのですね」という共感や、「〇〇ということですね」という的確な伝え返しが、自然と生まれてくるはずです。

質問は、あくまで相談者さんの語りを促し、思考を深めてもらうための「ツールの一つ」。主役は相談者さんの語りであり、質問は名脇役だと心得ましょう。

エラー②:「たくさん話してくれた=ラポールOK」という誤解

「15分間、たくさん話してくれた!ラポールはばっちりだ!」 これも、本当に「あるある」な勘違いです。しかし、話の量と心の距離は、必ずしもイコールではありません。

もし、相談者さんが質問に答えるだけで自発的な話がなかったり、話があちこちに飛んで一向に進まなかったり、どこか視線が合わなかったり…。これらは、「まだあなたを信頼しきれていません」という相談者さんからのサインかもしれません。 また、「笑顔でいれば大丈夫」という思い込みも要注意。もちろん温かい雰囲気は大切ですが、ただニコニコしているだけでは、相談者さんの本当に深い悩みには寄り添えません。

【脱出法】 常に「この場所は、相談者さんにとって安心・安全だろうか?」と自問自答する癖をつけましょう。そして、関係性が深まっているサインを見逃さないでください。

表情が和らぐ、声のトーンが落ち着く、自ら「実は…」と語り始める。こうしたポジティブな変化があれば、ラポールが深まっている証拠です。逆に、反応が薄いなどネガティブなサインを感じたら、焦らずに一度立ち止まり、「もしかしたら、私の関わり方に何か問題があるのかな?」と、自分自身を振り返る勇気を持ちましょう。

エラー③:「見立ててから聴く」という順序の誤り

「この相談者さんは、きっと自己理解不足だな」 そんな風に、面談の冒頭で相手にラベルを貼ってしまっていませんか?

キャリアコンサルタントが探偵のように「問題はこれだ!」と決めつけて質問を始めると、その人の多様な側面が見えなくなってしまいます。その結果、問題の本質を見誤り、相談者さんの本当の気持ちを見失うことになりかねません。特に、根拠の薄い決めつけは、評価の上でも非常に残念に思われてしまいます。

【脱出法】 何よりもまず「聴く」ことから始めましょう。「この人は、本当は何を伝えたいんだろう?」という、白紙の地図を広げるような新鮮な好奇心と謙虚さが、あなたの最大の武器になります。

相談者さんの言葉の端々に現れる思い込みや考え方のクセをキャッチすることは大切ですが、それをすぐに「あなたの問題は〇〇ですね」と断定しないこと。まずは、その人自身の言葉で語られる世界を、あなたが一番の理解者となって受け止める。その姿勢が、的確な問題把握に繋がります。

エラー④:「自己理解不足」など、抽象的な見立て

口頭試問で試験官が最もがっかりするポイントの一つ、それが「抽象的な見立て」です。

「自己理解不足です」「仕事理解不足が問題です」 これはまるで、お医者さんが「風邪ですね」と言っているのと同じ。どのウイルスに感染し、喉が痛いのか熱があるのかを具体的にしなければ、正しい薬は処方できませんよね。

その人ならではの状況や背景に目を向けず、「〇〇不足」という便利な言葉で片付けてしまうと、コンサルティングはそこで行き止まりです。

【脱出法】 「なぜ、この人は自己理解不足に陥っているのだろう?」 「その結果、具体的にどんなことで困っているのだろう?」 この「なぜ?」「どうして?」を深く掘り下げ、相談者さん自身が「そうか、自分はここで悩んでいたんだ」と気づけるように関わることが、プロの仕事です。

見立てや目標は、その相談者さんのためだけの「オーダーメイド」であるべき。漠然とした一般論ではなく、その人の物語に寄り添った、血の通った言葉で語れるように準備しましょう。

エラー⑤:「沈黙が怖い」という思い込み

シーン…と静まり返る数秒間。焦りますよね。気まずいですよね。すごくわかります。 でも、その沈黙を怖がるあまり、矢継ぎ早に質問を投げかけたり、余計な話で場を埋めようとしたりするのは、ロープレが崩壊する典型的なパターンです。

【脱出法】 発想を転換しましょう。沈黙は、気まずい時間ではなく、「黄金」の時間です。

それは、相談者さんが自分の心と向き合い、言葉を探している、とても大切な内省の時間。その沈黙のあとには、っと本質的な言葉がこぼれ落ちてくることが、本当に多いのです。 焦って言葉を挟むのは、せっかく芽生えた本音の芽を、あなたが摘んでしまうようなもの。相談者さんのペースを尊重し、ゆったりと待つ。その姿勢こそが、相談者さんに安心感を与え、深い自己探求を促すのです。

4. 合格レベルへ導く効果的な学習戦略

エラーを克服し、本物のスキルを定着させるためには、正しい学習サイクルが不可欠です。

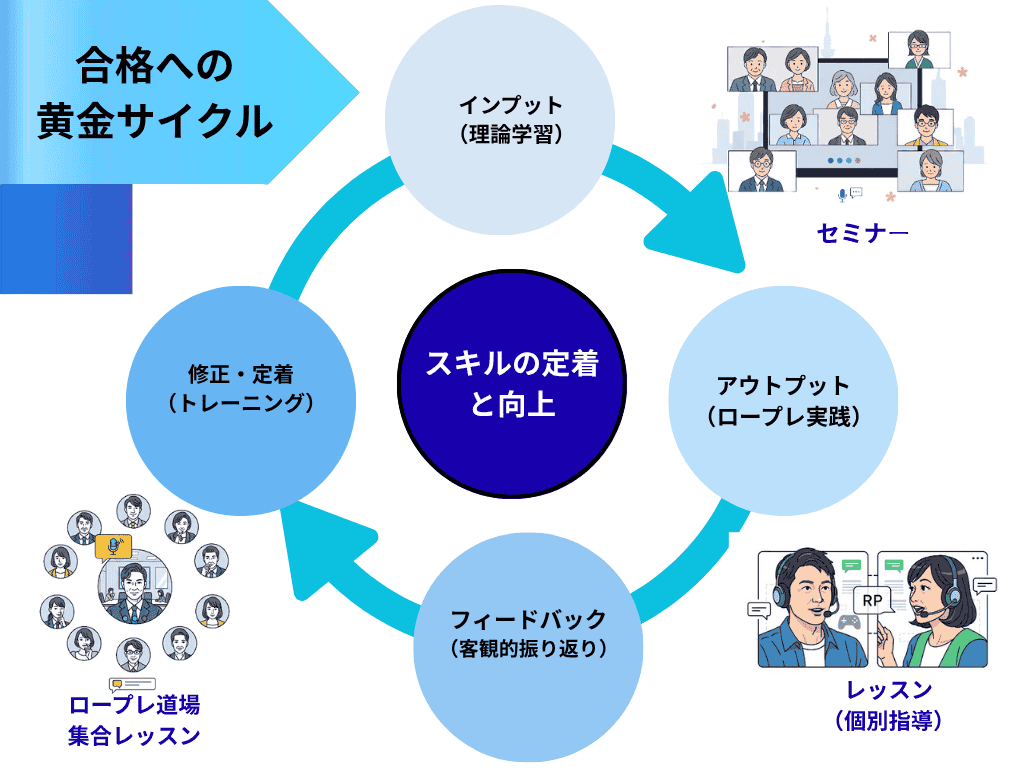

夢ロープレ研究室が推奨する「成長サイクル」

- インプット(理論学習・エラーの発見と修正): まずは自身の「エラー」や「癖」を客観的に知ることがスタートです。熟練者からのフィードバックが最も効果的です。

- アウトプット(ロープレ練習): 質の高い相談者役との練習が重要です。ただ回数をこなすのではなく、一回一回の目的を明確にしましょう。

- フィードバックと振り返り(逐語記録の活用): ロープレを録音し、逐語記録に起こすことで、自分の応答を客観的に分析できます。「ロープレ振り返りチェックシート」などを活用し、課題を言語化しましょう。

- 修正と定着(トレーニング): 明確になった課題を克服するためのトレーニングを反復し、無意識レベルで実践できるまでスキルを定着させます。

実践的なトレーニングメニューの紹介

問題点の見える化でトレーニングのポイント明確化

キャリアコンサルタントのロープレ練習、何度も繰り返しているのに上達が感じられない…そんな壁にぶつかっていませんか?その原因は、自分自身の課題を客観的に把握できていないことにあるのかもしれません。

効果的なトレーニングの鍵は、漠然とした不安や反省を、具体的な改善点へと変える「課題の見える化」にあります。ここでは、逐語録、チェックシート、そしてAIという3つの強力なツールを使いこなし、あなたのロープレを飛躍させる方法を解説します。

1. 「なぜ?」が見える、魔法のツール『逐語録』

ロープレの録画をただ見返すだけでは、自分の応答の癖や無意識の思い込みにはなかなか気づけません。そこで絶大な効果を発揮するのが、対話を文字に起こす「逐語録」です。

特に、多くの受験者が陥りがちなのが、焦りからくる「意図のない質問の連発」。相談者の話をじっくり聴いて見立てるべきところを、質問によって性急に見立てようとしてしまうのです。熟練のコンサルタントが巧みな「かかわり行動」で相手の語りを促すのに対し、この差は歴然です。

逐語録で自分の言葉を客観的に見つめ直したとき、「なぜ、ここでこの質問を?」「この応答は相談者の気持ちを本当に受け止めているか?」といった、核心的な問いが生まれます。この「気づき」こそが、意識変革の第一歩。あなたの関わり方の質を、短期間で劇的に向上させるきっかけとなるでしょう。

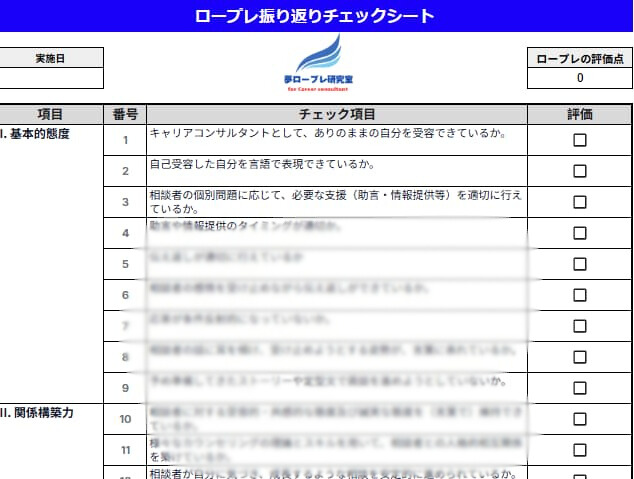

2. 練習の「コンパス」となる『振り返りチェックシート』

やみくもに練習を重ねるだけでは、同じ場所をさまようことになりかねません。あなたの現在地と目指すべきゴールを明確に示してくれるのが「ロープレ振り返りチェックシート」です。

このシートは、試験の評価区分である「基本的態度」「関係構築力」「問題把握力」「具体的展開力」に沿って作られており、試験官が何を評価しているのかが一目瞭然です。

- 「沈黙を恐れず、相談者に考える『間』を与えられているか?」

- 「パターン化された提案ではなく、相談者固有の状況に合わせた選択肢を、多角的な視点で提示できているか?」

こうした具体的な項目に沿って自己評価を行うことで、あなたの強みと、今まさに取り組むべき弱点がくっきりと浮かび上がります。「見える化」された課題に集中することで、練習の密度は格段に濃くなるはずです。

3. 24時間伴走してくれる「AI」という名の練習パートナー

最近では、生成AIがロープレ練習の心強い味方になります。24時間いつでも付き合ってくれる、客観的な視点を持ったパーソナルコーチだと考えてみてください。

ロープレ後、その熱量のまま逐語録をAIに読み込ませれば、評価項目に沿った的確なフィードバックを瞬時に得られます。自分では気づけなかった視点や、より適切な応答の模範例を示してくれることもあり、トレーニングの精度を格段に高めてくれるでしょう。様々な相談者像をAIに作らせて、苦手パターンの克服に役立てることも可能です。

ただし、AIは万能ではありません。 あくまで学習を補助する「ツール」です。AIの指摘を鵜呑みにせず、「なぜこのフィードバックが来たのか?」と深く考察し、自分の頭で考えるプロセスが、あなたを真のプロフェッショナルへと成長させます。

AIとの壁打ちと、生身の人間とのリアルな練習。この両輪を回すことが、合格をぐっと引き寄せる最も確実な道筋となるでしょう。

特定のスキルに特化した反復練習

ロールプレイングの練習、行き詰まりを感じていませんか?「何度やっても上達しない」「本番で力を発揮できるか不安だ」。その気持ち、よく分かります。しかし、やみくもに練習を重ねるだけでは、なかなか壁は越えられません。実践力を飛躍させる鍵は、特定のスキルに的を絞った「反復練習」にあります。

1. 「最初の5分」に全集中。面談の成否を決める導入トレーニング

ご存知の通り、国キャリの面談はロールプレイ15分、口頭試問5分。特に、あの緊張感に満ちた最初のわずか数分間が、その後の展開を大きく左右します。この「冒頭5分」は、相談者との間に信頼の「橋」を架け、「ここなら安心して話せる」という土台を築くための、最も重要な時間です。

練習のポイント:

- テクニック以前の「関係構築」を心得る: 受容・共感・誠実さ。言葉にすれば当たり前ですが、これがなければどんな理論や技法も空回りします。スキルを披露する前に、まず一人の人間として向き合い、信頼関係を築くことに全力を注ぎましょう。

- 「非言語」こそが雄弁に語る: 穏やかな表情、うなずき、あいづち。そして、相手に体を向け、声のトーンや話すペースをさりげなく合わせる(マッチング)。言葉以上に、こうした非言語のメッセージが「あなたの話を聴いています」というサインになり、相談者の心を解きほぐします。

- 「来談目的」を焦らず、丁寧に聴く: 「本日はどのようなご相談で…」この最初の問いかけの後、結論を急いだり、自分の解釈を挟んだりしていませんか? 相談者の言葉はもちろん、表情や声のトーンから「本当に話したいこと」をキャッチすることに集中し、まずは遮らずに聴き切る。これが鉄則です。

- 「沈黙」を恐れず、待つ勇気を持つ: 沈黙は、気まずい時間ではありません。相談者が自分の心と向き合い、考えを深めている貴重なサインです。焦って質問を重ねるのではなく、じっと待つ。その勇気が、相談者の内省を促します。

- やってはいけないNG対応: 焦りからの質問攻め、安易な同情、評価するような態度は、せっかく築きかけた信頼関係をあっさり壊してしまいます。常に自分を客観視し、こうした行動を避けましょう。

2. 「質問しない」勇気。相談者の言葉を引き出す「促し」の技術

「何か質問しなきゃ」という焦り。これは、多くの受験生が陥る典型的なワナです。矢継ぎ早の質問は、相手を尋問されているような気持ちにさせ、かえって心を閉ざさせてしまいます。本当に熟練したコンサルタントは、質問だけに頼らず、多様な関わり方で相手の言葉を自然に引き出します。

練習のポイント:

- 応答のバリエーションを増やす: 傾聴は、質問だけではありません。「そうなんですね」という受容、「〇〇と感じていらっしゃるのですね」という感情の反映、そして要約や伝え返し。これらの技法をバランス良く使うことで、会話に心地よいリズムが生まれます。

- 魔法の言葉「うながし」を使いこなす: 話が途切れたとき、「はい」「ええ」「もう少し詳しく…」といった短い言葉が、驚くほど効果を発揮します。これは「あなたの話にもっと興味があります」というサイン。相談者は安心して次の言葉を紡ぎ出せます。

- 沈黙を「待つ」から「活かす」へ: 相談者の沈黙は、内省が深まっているチャンスタイム。ここを尊重できるかどうかで、支援の深さが変わります。焦らず待つことで、相談者自身が答えを見つける手助けになるのです。

- 質問は「目的」ではなく「手段」と知る: なぜ、今この質問をするのか?この問いに明確に答えられないのなら、その質問は不要かもしれません。質問はあくまで、相談者の語りと気づきを促す「ツールの一つ」です。

3. 話が行き詰まったら?「視点を変える」比較の質問力

面談中、話がループしたり、新しい視点が出てこなくなったり…。そんな膠着状態を打破する強力な武器が、「比較」の視点を取り入れた質問です。現状だけに囚われた相談者の思考を刺激し、対話を新たなステージに進めることができます。

練習のポイント

- 時間軸や他者など、多様な「ものさし」を提示する:

- 過去の自分:「以前の〇〇さんなら、この状況をどう乗り越えたでしょう?」

- 未来の理想の自分:「5年後、理想の自分なら、今の自分に何と声をかけると思いますか?」

- 尊敬する人:「もし、あなたが尊敬する△△さんなら、どうアドバイスしてくれるでしょう?」

- 制約がない状況:「もし何の制約もなかったら、本当はどうしたいですか?」

- 「ハッ」とする内的な気づきをデザインする: これらの問いの目的は、答えを引き出すことではありません。相談者自身が、自分を客観視し、「そうか!」と内側から気づきを得る。その瞬間をデザインすることが、私たちの役割です。

4. 理論は「武器」であり「地図」実践で活かす応用術

「理論は覚えたけど、どう使えばいいか分からない」。これもよく聞く悩みです。キャリア理論は、単なる暗記科目ではありません。面談で行き詰まった時に進むべき道を示す「地図」であり、相談者の問題を深く理解するための「武器」なのです。知識を「使える武器」に変えることが、プロへの一歩です。

練習のポイント

- 理論を「見立て」の根拠にする: 例えば「自己理解不足」という問題を捉える時、単に「不足している」で終わらせず、「なぜそうなったのか?(バンデューラの学習理論など)」「その結果、どんな矛盾が生じているのか?(シャインのキャリアアンカーなど)」と、理論を背景に多角的に分析する癖をつけましょう。

- 主要理論と相談者の問題をリンクさせる: ホランド、スーパー、シュロスバーグ…。それぞれの理論が、相談者のどんな悩み(自己理解、キャリアの停滞、転機への不安など)を解き明かすのに役立つか、常に引き出しを整理しておきましょう。

- 理論から「問い」を生み出す: 例えば、キャリアの停滞感を訴える相談者に、シャインの理論を応用して「これまでの仕事で、最も誇らしかった決断は何ですか?」と問う。こうすることで、本人が自覚していない価値観(キャリア・アンカー)を探る手助けができます。

- 口頭試問で「理論的根拠」を語れるようにする:「今の面談を理論で説明すると?」という口頭試問の問いに、自信を持って答えられるよう、面談中から常に「この関わりは〇〇理論に基づいている」と意識することが重要です。

これらの特化した練習は、単なる試験対策に留まりません。一つ一つのスキルを血肉とすることで、合格後も本当に相談者の力になれる、本物のキャリアコンサルタントへと成長できるはずです。

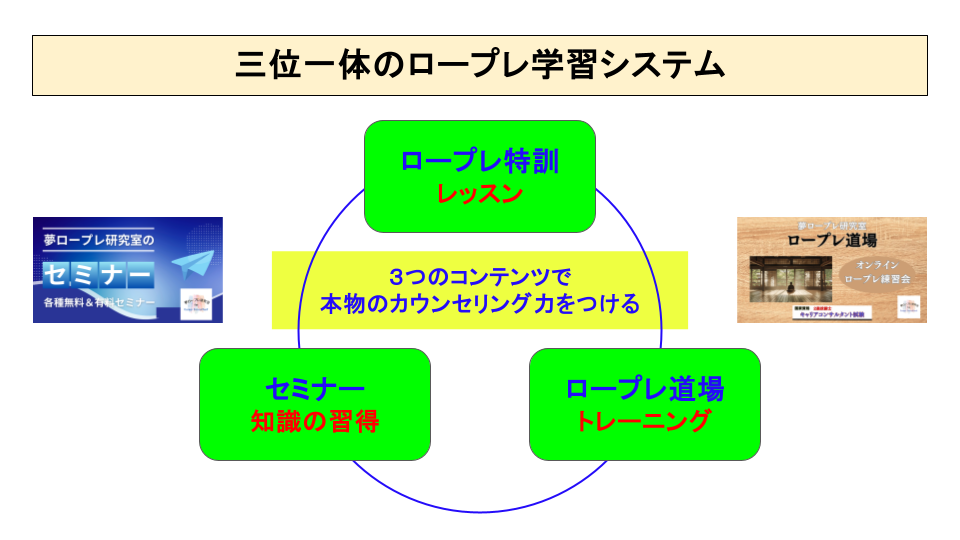

夢ロープレ研究室の万全なサポート体制

夢ロープレ研究室では、これらの学習を加速させるための万全なサポート体制を整えています。

- 個別レッスンやオンライン練習会「ロープレ道場」での実践練習

- 学習法やエラー解消法を学ぶ各種セミナー

- 専門家があなたの課題を明確にするAIと専門家がサポートする「ロープレ添削」

-10.jpg)

集合レッスンで講師とのロープレを学ぶオンラインワークショップです。

個人レッスンで2級と国キャリがあります。

ロープレ道場に5回無料参加できる複数回レッスンをまとめたセットが一番人気です。

5. 試験本番で100%の力を発揮する心構え

スキルを磨いたら、最後はマインドセットです。本番で実力を最大限に発揮するための準備をしましょう。

- 冷静な自己観察を怠らない: 試験中も「今の自分はスキルを発揮できているか?」と、もう一人の自分が客観的に観察する意識を持ちましょう。

- 口頭試問をチャンスと捉える: たとえ面談が上手くいかなくても、口頭試問で「なぜそうなったのか」「次はどうすべきか」を論理的に説明できれば、挽回は可能です。自己分析能力も評価の対象です。

- タイムマネジメントを意識する: ロープレ時間内で成果を出すために、大まかな時間配分を頭に入れつつ、柔軟に対応する意識を持ちましょう。

おわりに:あなたの挑戦を、私たちは全力でサポートします

キャリアコンサルタント実技(面接)試験は、決して簡単な道のりではありません。しかし、正しい準備と実践、そして客観的な振り返りを重ねれば、必ず乗り越えることができます。

本ガイドで紹介した情報を活用し、「エラーの発見と修正、そして定着」の学習サイクルを実践してみてください。その努力は、合格という結果だけでなく、クライエントから真に信頼されるキャリアコンサルタントとして活躍するための、揺るぎない礎となるはずです。

あなたの夢の実現を、夢ロープレ研究室は全力でサポートいたします。

【関連記事】

- 【初学者向け】キャリアコンサルタント国家資格 一発合格への完全ガイド

- キャリコン試験を独学で目指す方へ:受験資格、学習法、目安学習時間そして合格への道筋

- 【キャリコン実技】何が違う?一発合格する人と、沼にハマる人の決定的差

- キャリアコンサルタント実技(面接)試験 徹底解説ガイド|合格をつかむための学習戦略

- (キャリコンのための学習ポータル)キャリコンお役立ち情報

© 2025 夢ロープレ研究室 All Rights Reserved.