キャリアコンサルタントの種類、日本での歴史、試験と今後の展開について全て説明します

キャリアコンサルタントとは?

個人が「自分らしい生き方」や充実した職業人生を実現できるよう支援する専門家です。「人生100年時代」の到来により働き方が多様化する中、主体的なキャリア形成の伴走者として、その重要性はますます高まっています。

業務内容の深掘り

キャリアコンサルタントの業務は個人支援に留まらず、企業や教育機関など組織全体に貢献します。ここではその具体的な活動内容を解説します。

役割の核心:個人支援

- カウンセリングとプランニング: 相談者の悩みや希望を聴き、キャリアプランを共に作成。

- 実践的な就職・転職活動支援: 応募書類の添削や模擬面接で実践的にサポート。

- 情報提供: 労働市場の最新動向などを提供し、意思決定を支援。

組織と教育へのインパクト

- 企業への貢献: 従業員のエンゲージメント向上や離職防止を目的とした面談や研修を実施。

- 教育現場での役割: 大学や高校で学生の自己分析や業界研究を指導し、早期からのキャリア意識を醸成。

多様な活躍の場

活躍のフィールドは多岐にわたります。近年は公的機関から企業へと主戦場がシフトしており、企業の経営戦略における重要性が増しています。

企業領域

人事部などで従業員のキャリア形成を支援。キャリア面談、研修企画、セルフ・キャリアドック運用が主な業務。組織の成長と個人の成長を結びつけます。

データで見る年収

年収は雇用形態や活躍の場で大きく異なります。高収入を目指すなら、企業で正規雇用として専門性を磨くか、フリーランスとして独立することが有力な選択肢です。

成功と昇進への道筋

長期的に成功するには戦略的なキャリアパスが不可欠です。専門分野の確立やダブルライセンスの取得がキャリアを飛躍させる鍵となります。

典型的なキャリアの軌跡

企業では人事から人材開発マネージャーへ、公的機関では主任相談員から管理職へ、といったキャリアパスが一般的です。

高度な戦略:専門特化と独立

「IT業界特化」などの専門分野の確立や、社会保険労務士などとのダブルライセンスで付加価値を高められます。独立開業も有力な選択肢です。

仕事のやりがいと困難

人の人生に深く関わる仕事には、大きなやりがいと特有の困難が伴います。その光と影の両面を理解することが重要です。

やりがい

- 相談者が自分の道を見つけ、成功する瞬間に立ち会える。

- 多様な価値観に触れ、コンサルタント自身も成長できる。

- 「人の役に立ちたい」という想いを直接実現できる。

困難なこと

- 「就職率」などの短期的な成果と、相談者の長期的なキャリアとの間で葛藤が生じることがある。

- 相談者のネガティブな感情を受け止める精神的な負担(感情労働)。

- 法律で課せられた重い守秘義務。

求められる人物像

成功するコンサルタントには、特定のスキルと人間性が求められます。自身のキャリアで深く悩んだ経験も、大きな強みになり得ます。

不可欠なスキルと資質

傾聴力

共感力

問題解決能力

利他的な精神

客観性・受容性

精神的な強さ

意外な強み:自身のキャリアで悩んだ経験

失敗や挫折を乗り越えた経験は、相談者の苦悩に深く共感し、リアリティのあるアドバイスをする上で大きな力となります。

国家資格の真の価値

「資格は意味がない」という意見もありますが、その真価は「戦略的ツール」として自ら活かす意志があって初めて発揮されます。真剣にキャリアを考える者にとって、不可欠な投資と言えるでしょう。

「意味がない」論争の背景

- 業務独占資格ではないため、無資格でも業務は可能。

- 取得・維持に高いコスト(数十万円)がかかる。

- 採用現場では実務経験が優先されることがある。

資格の戦略的価値

- 「名称独占資格」としての法的な信頼性と専門性の証明。

- キャリア理論や関連法規など、体系的な知識の習得。

- 公的機関の求人応募や、仕事の機会へのアクセス向上。

キャリアコンサルティングの未来

少子高齢化、働き方の多様化、人的資本経営の重視という大きなトレンドは、専門的なキャリア支援の必要性を高めています。この職業は、変化の時代における社会インフラとして、将来性に満ちています。

登録者数の推移

キャリアコンサルタントとは?

キャリアコンサルタントは、個人の職業選択や能力開発に関する相談・助言を行う専門家です。2016年に国家資格となり、その専門性と社会的信用が法的に認められました。このセクションでは、資格の種類やその位置づけについて解説します。

国家資格「キャリアコンサルタント」

2016年4月の職業能力開発促進法改正により誕生した国家資格。有資格者のみが「キャリアコンサルタント」を名乗れる名称独占資格です。資格がないと業務ができない「業務独占資格」とは異なり、無資格でもキャリア相談自体は可能ですが、専門家としての信頼性の証明となります。

上位資格「キャリアコンサルティング技能士」

国家検定であり、キャリアコンサルタントの上級資格と位置づけられています。2級が「熟練レベル」、1級が「指導者レベル」とされ、より高度な専門性を示します。技能検定合格後、登録手続きを経て国家資格「キャリアコンサルタント」としても活動できます。

専門職の歩みと未来展望

日本のキャリアコンサルティングは、国の政策と共に発展してきました。ここでは、その歴史的な変遷をたどり、人生100年時代における今後の役割と需要の変化について考察します。下のタイムラインの各項目をクリックして詳細をご覧ください。

人生100年時代とキャリアコンサルタントの未来

労働市場の変化と深刻な人手不足が進む中、個人のキャリア自律が不可欠になっています。特に、これまで画一的だった中高年・シニア層のキャリアパスは多様化を迫られています。企業と個人の間のミスマッチを調整し、一人ひとりが長く活躍できる社会を実現するため、専門的な知識を持つキャリアコンサルタントの需要は今後ますます高まると予測されます。

データで見る国家試験

キャリアコンサルタント国家試験は、学科と実技で構成されます。ここでは、受験者数の推移や受験資格別の合格率など、公開データを基に試験の実態を可視化し、その難易度と傾向を分析します。

受験者数の推移

受験資格別 合格率比較 (第26-28回平均)

試験の構成と合格基準

学科試験

四択マークシート方式

実技試験

論述 + 面接(ロールプレイ)

※実技試験は、論述と面接の各評価項目で40%以上の得点が必要です。

資格取得への2つのルート

国家試験を受験するには、定められた要件を満たす必要があります。主なルートは「養成講座の修了」と「実務経験」の2つです。それぞれの特徴と、自分に合ったルートの選び方を解説します。

養成講座を修了する

厚生労働大臣が認定する140時間以上の養成講座を受講し、修了することで受験資格を得る方法です。多くの受験者がこのルートを選択しています。

- ✔ 体系的な知識とスキルを基礎から学べる。

- ✔ 教育訓練給付金の対象となり、費用負担を最大70%軽減できる可能性がある。

- ✖ 受講費用が高額(30万円〜50万円程度)。

3年以上の実務経験を積む

職業選択や能力開発に関する相談業務に3年以上従事した経験があれば、受験資格が認められます。管理職による部下の育成指導も含まれる場合があります。

- ✔ 養成講座の受講が不要なため、費用と時間を節約できる。

- ✔ 現場での経験を直接活かせる。

- ✖ 独学での試験対策が必要となり、体系的な学習が難しい場合がある。

キャリアコンサルタント試験について詳しく知ろう

国家資格「キャリアコンサルタント」資格試験は年に3回(3月・7月・11月)実施されます。先に見てきたように国がジョブカード支援業務を中心に「キャリコンでなければしてはならない業務」を増やしてきていることもあり、受験者は増加しています。

学科試験と実技試験の受験者数の推移

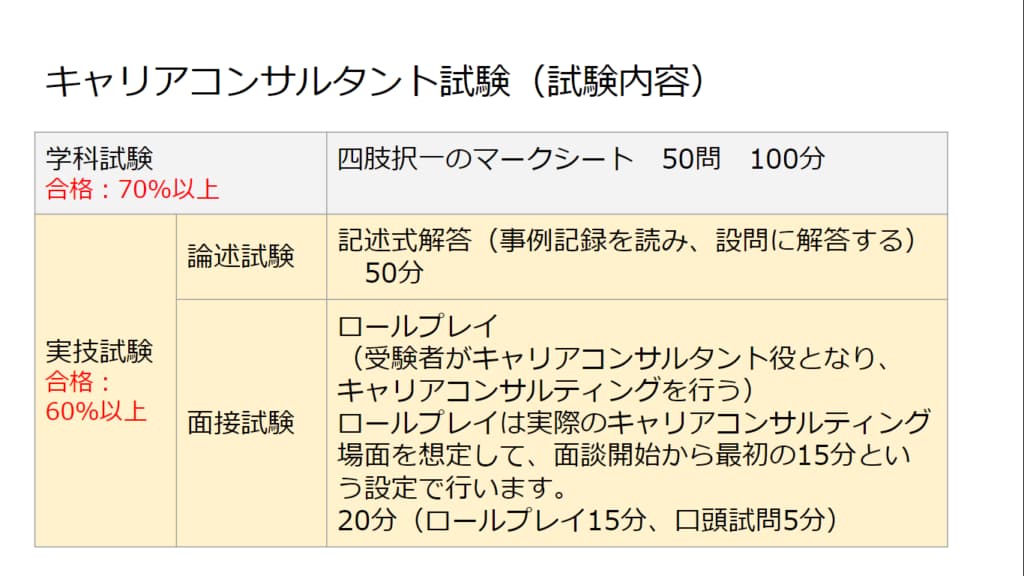

キャリアコンサルタント試験の試験内容

キャリアコンサルタント試験は四択マークシート方式の「学科試験」と「実技試験」で構成されています。下図のように実技試験はキャリアコンサルティング面談の内容をキャリコンがまとめた事例記録を読んで問いに答えていく記述式の「論述試験」とキャリアコンサルティング初回面談の最初の15分をロールプレイで行い、その結果を口頭試問で確認する「面接試験」で構成されています。

①試験日は2日間行われます

【1日目】午前:学科試験 午後:論述試験

【2日目】1日目の翌週以降の土日で4日間設定され面接試験が行われます。

申し込みの際に希望日を申請します。ただ、必ずしも希望通りでないケースもあるので、

受験票が来るまでどの日になるかわかりません。

②配点及び合格ライン

学科試験 100点 合格ライン70点

実技試験 150点(論述試験:50点、面接試験:100点) 合格ライン90点

※ただし、論述は配点の40%以上の得点、かつ面接は3つの評価区分ごとに満点の40%以上の得点が必要。その為論述も面接も、また面接のどの評価項目もある程度偏りなく点数を獲得する必要があります。

<面接の評価区分>

キャリアコンサルティング協議会

(1)態度 (2)展開 (3)自己評価

JCDA

(1)主訴・問題の把握 (2)具体的展開 (3)傾聴

キャリアコンサルタント試験の難易度

出所:キャリアコンサルタント試験結果の概要

(厚生労働省「キャリアコンサルタントになりたい方へ」から)

この合格率を他の国家資格と比較するとかなり合格率は高いと言えます。合格率だけみて比較しキャリコンと同等もしくは合格率が高い資格はFP3級、介護福祉士くらいで、他の資格は一桁合格率から高くても40%くらいです。

【他の有名な国家資格の合格率】

<司法系>司法書士 3.5% 司法試験 30% 行政書士 11.5%

<経営系>中小企業診断士(1次試験・2次試験) 4%

<不動者系>マンション管理士 8.5% 宅建 16%

<FP>FP1級 13% FP2級 40% FP3級 60%※

<福祉系>社会福祉労労務士 5% 社会福祉士 27% 介護福祉士 70%※

学科試験も実技試験も実務経験者が苦労している実態

次に切り口を変えて、試験の資格区分による結果を見てみましょう。先に説明しましたようにキャリコン試験の受験者区分は①養成講座修了者②3年以上相談実務経験者の2種類があります。

各回の試験結果では受験資格別の合格者数が出されていますので、直近の第26回から28回までの結果をまとめたのが下表です。

【学科試験】

学科試験は実務経験者は養成講習修了者に対し10~15ポイント合格率が下回っています。その実績は実務経験者が独学で受験をする場合カリキュラム全体をひと通り学習する養成講習修了者に対しハンディキャップがあると言えます。

独学の場合、実施団体のホームページに掲載されている3年間の過去問と市販の過去問ベースの問題集が中心になります。その為に各科目を体系的に理解することが難しく、新しい出題に対する応用力が不足になるためとされています。

【学科試験の独学の参考記事】

キャリアコンサルタント資格を独学で取得するための学科試験対策学習法と学習時間

【実技試験】

実技試験については本来は実際にキャリア面談の経験者である実務経験者が養成講習修了者に対し一般的には有利であると考えられますが、実際には学科試験同様に養成講習修了者に対し10~15ポイント合格率が下回っています。実際に指導している立場から見るとそのスキルと試験の合格基準のミスマッチの要因が一番大きいものと予想しています。

まずは無料相談・レッスン無料体験で

夢ロープレ研究室のサポートを体験してください

夢ロープレ研究室ではキャリコン試験受験生の悩みに応えていきたい、という考えで開室以来無料相談とレッスン無料体験を行なっており、多くの方にご利用頂いています。「無料相談をきっかけに練習によってロープレスキルが上がる実感を得られるようになった」との喜びの声も頂いており、大変喜んでいます。

無料相談・レッスン無料体験は以下のフォームより申し込み下さい

<運営会社>

ソーニョプランニング株式会社